|

|

享誉中外的青州满族书画家寇培深 二维码

1002

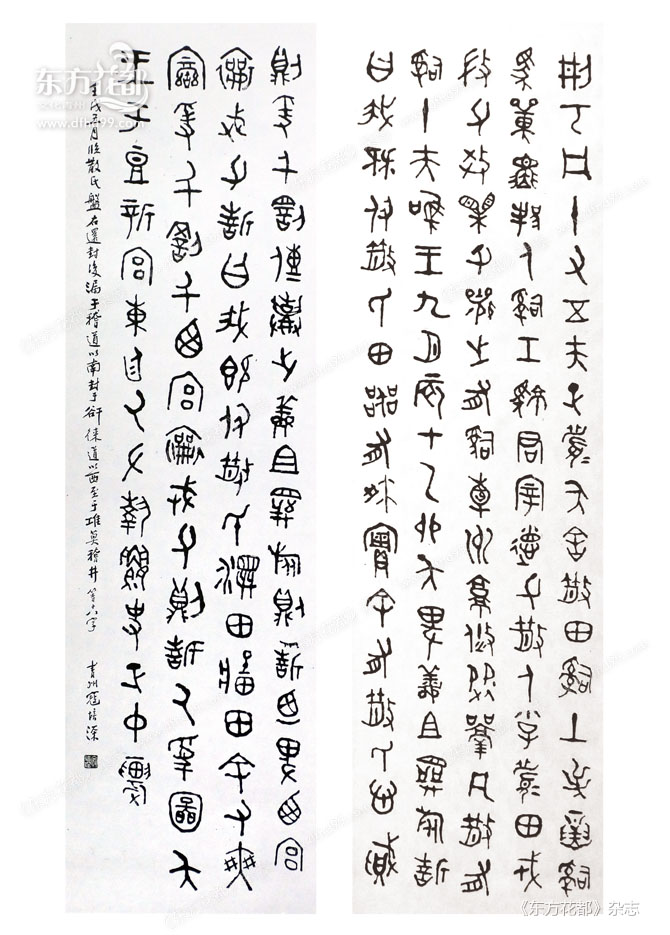

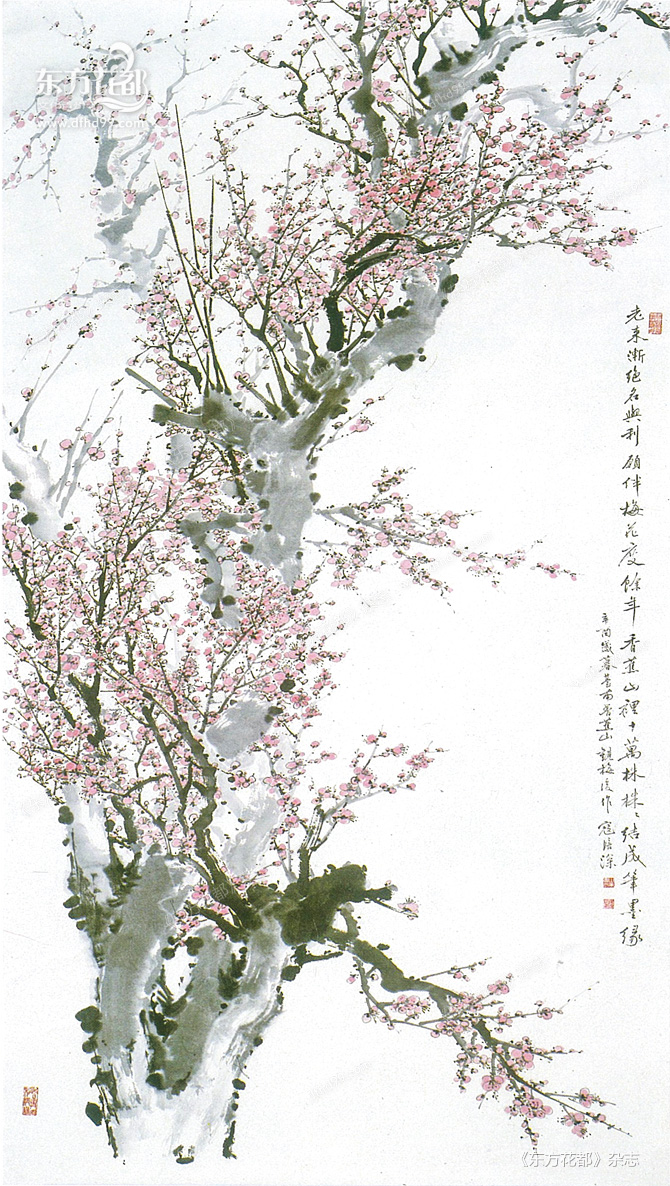

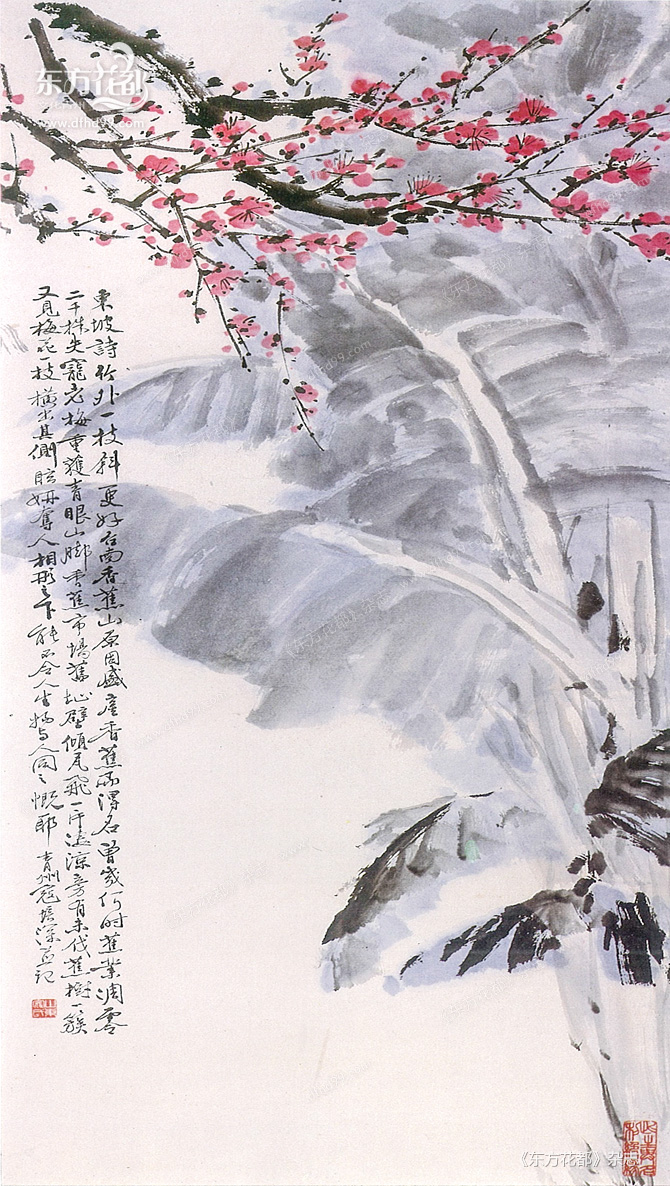

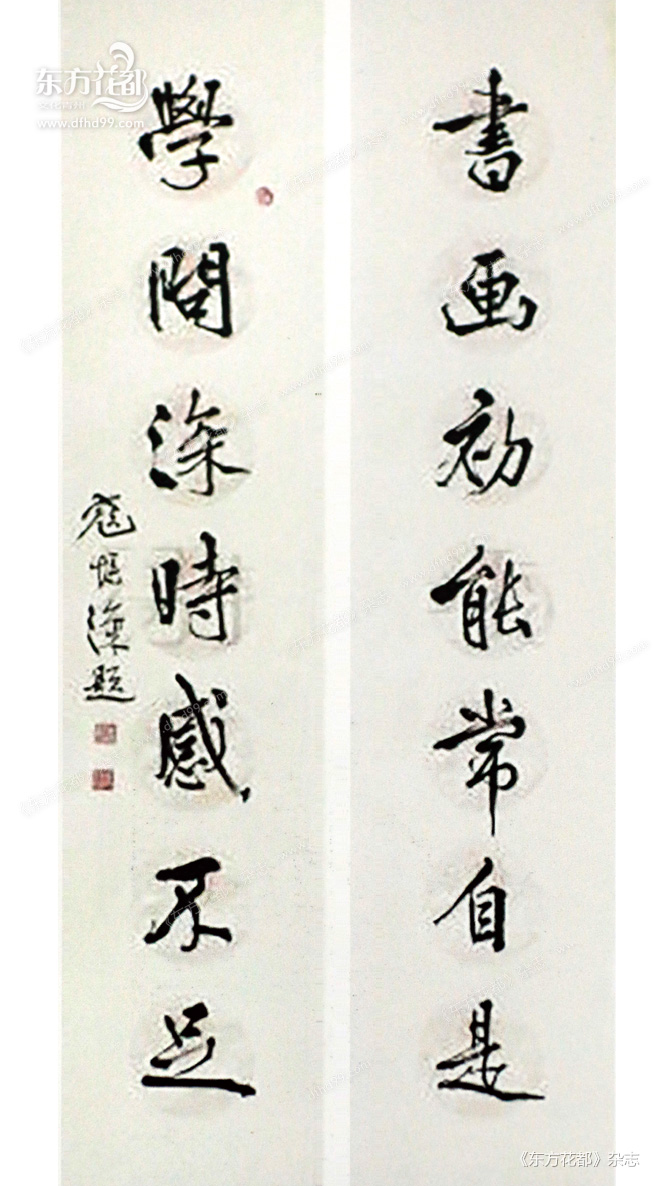

寇培深,青州满族镶白旗人,生于1918年。他的祖父赛彦青(满名赛沙敦)为清代进士,曾任礼部主政,奉天高等审判厅厅长等职,擅长书画。他的外祖父唐承恩,也是青州满族著名书画家。寇培深自幼受家庭熏陶,颇具书画天赋。早年他在青岛就读中学时期,已崭露出这方面的才华,受到老师和同学们的称赞。  1937年抗日战争爆发,他所在的学校南迁,作为流亡学生,颠沛流离,历尽坎坷。后来,他毕业于中山大学土木建筑系。抗战胜利后,他随政府接收台湾,在台担任修筑港湾工作。1954年春,因久患严重风湿病,关节变形,便携眷赴日本求医。在治病期间,他负担着谋生与同病魔斗争的双重压力,侨居东瀛三十年,病中他潜心攻临碑帖,苦学不倦,钻研书画论述,流览古今经典名作,生活越苦寄情书画的兴致就越高。一本写生簿在手,常信步随处勾涂;窗明几净时,则潜心攻临碑帖。自汉魏以来诸家名帖如“虞恭公”“郑文公”(郑道昭之父)、王羲之和宋代三大家行草,均一一涉猎,使其基础更加深厚,书法至臻完善。  他在东京、大板举办了几次书画展,轰动了整个日本,日前首相田中角荣和中曾根康弘、干事长二阶堂进、藏相渡边美智雄、文相藤尾正行,众议院议长福田一等都求他一幅墨宝,悬挂在办公室内。中曾根获连任日本首相演说时,就站在寇先生题写的“协和时中”四个大字的横幅下,由电视播映至全世界。当时舆论界认为:这样重要场合,日本首相选挂中国书画家的字,有着不寻常的意义,因而纷纷电贺寇培深,于是他的名声大噪。  1979年寇培深应我国书画泰斗张大千之邀重返台湾定居,他的书画再次在台轰动。他从小虽未拜师专修,但早年勤于铅笔和水彩的写生。抗战爆发时他在青岛逃往鲁中,继而江、浙、赣、湘、粤、桂。当敌军窜扰衡阳,他又偕妻挤在大流亡的难民中,攀越桂黔山险,徒步到四川。对他而言,抗战八年的最大收获是遍历了华北、华中和西南的名山大川。虽沿途倍受饥寒病魔之苦,但祖国的秀丽景色,古迹风物,使他眼界大开,即便在危险惊恐之时,他仍兴致勃勃地描摹写生,一路积累了丰富多彩的画稿,使他获得难得的观察生活与写生机会,增添了创作能力。  按他素描和速写的熟练和书法的修养,最初他在东京多次展出时作品一应俱全,琳琅满目。五十岁后,他忽然对画梅若痴若迷,情有独钟,凡名山古刹,梅园梅林乃至盆景展览,只要有梅他都亲临观察,手写笔描。他在研究经典名画中发现:自宋、元、明、清几代大家所画的梅,都沿着“疏、淡、清、雅”的传统理念,把情趣放在圈花行枝方面;他在不舍前人技法的同时,以本干为主,力求其坚实、茁壮、雄伟、苍老,去支撑满树的密枝繁花。有时他偶然遇到一株雄奇的老梅,便绕树绯徊,流连忘返,捉摸如何表现出它的内涵与精神,为此他会站到手足冻僵,腹鸣神倦,才依依不舍地离去。

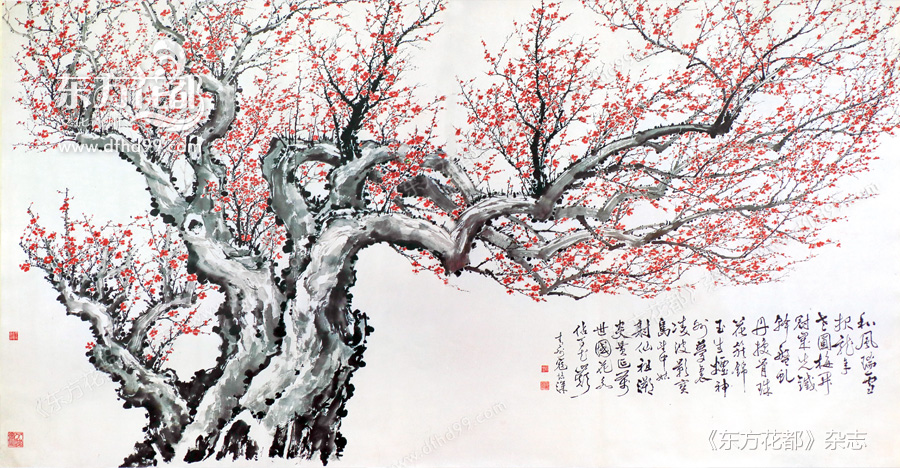

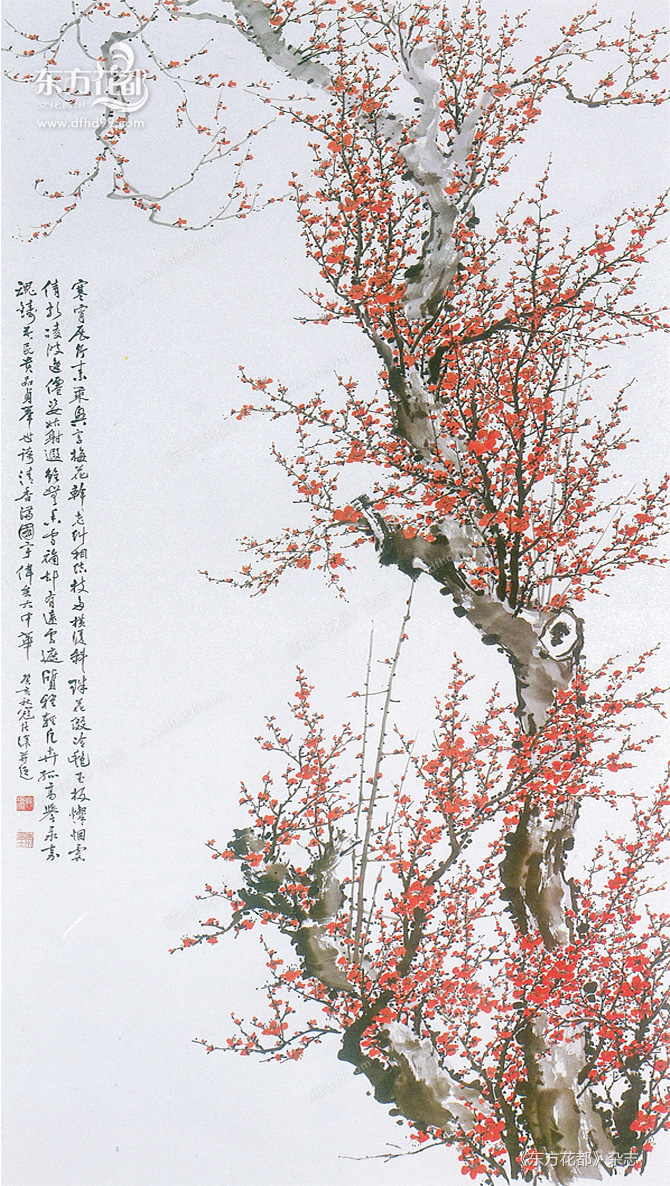

▲龙年梅 古人诗云:“画梅须同梅性情,画梅须有梅骨气”。他自幼体弱多病,上大学时患肺结核咳血;抗战期间医药和营养缺乏,他几乎死在湖南郴州。旅日期间,长期服“克的松”破坏了胰脏,导致了糖尿病,引发眼底视网膜出血。后来左眼仅能见微弱光线,医生说他右眼也难幸免。尽管如此,寇培深性格倔强,追求执着,不断的与疾病作顽强的斗争。

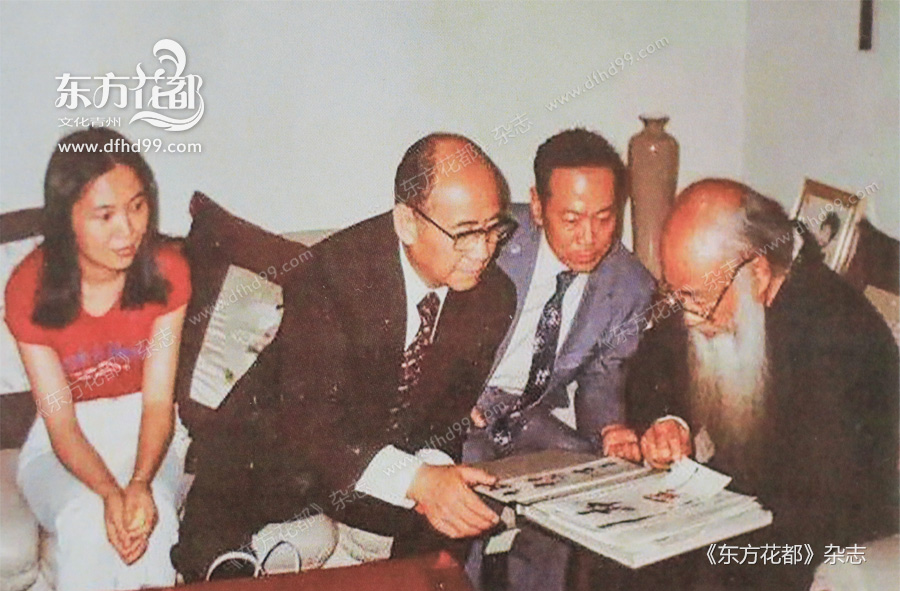

▲国画大师张大千与寇培深探讨书画艺术(左二寇培深) 寇培深返台以后,在张大千先生的帮助下,趁国际上眼底权威为蒋经国施手术之便,同时安排给寇培深开刀。如此医生阵容但没能挽救他的病情,手术后他的视网膜脱落,左眼彻底失明。然而,寇培深并未因此气馁,他在台湾,博物馆的书画展一鸣惊人,台湾文化复兴委员会授予他最高书法绘画奖。由于他的梅花作品理解了梅性、梅情、梅志、梅格,千姿百态,气势磅礴,画出了中国的国魂,张大千先生称他的书画为“天下一品”。  1983年,他携自画的巨幅红梅,赴美国华盛顿赠里根总统及美参、众两院。他的红梅展示于白宫之前,可称铁骨嶙峋,气势磅礴,很多华人赞叹说:“这样的梅花才能代表中国的国花啊!…”  寇培深多年身寄海外,热爱祖国,热爱家乡,热爱自己的民族,他的书画作品落款,多署名“青州寇培深”。1988年9月,中国书画研究院在北京举办了《寇培深书画展》,展出其精品七十余幅。这是该院第一次举办台湾画家的画展,首都文化界领导及著名人士朱穆之、王济夫、刘勃舒等出席了开幕式。中央电视台、《人民日报》、《光明日报》、《北京日报》、《北京晚报》等分别发表了消息和评论文章。中国书画研究院院长刘勃舒在为画展所作的序言中,高度评价了寇培深先生的艺术成就和人品,说他的书法是: “谨守范矩,方圆有致,质朴凝重,脱尽流弊”;而他的梅则是“千枝万朵,老干虬枝,参差俯仰,动静相生”,“入前人之法而复脱出,自辟蹊径;水墨焦墨并有,苍雄秀润兼存。无粗放不羁之弊,含挺拔雅俊之风。难能可贵,令人叹服!”

(文/李凤琪) 2019.12 NO2. 第二期(总第三十四期) ▲以上图片由青州市摄影家协会提供 上一篇张继森:战火中的宣传员

下一篇云门山上不老松

文章分类:

花都人物2

|