益都县文工团自1970年7月成立,至1980年6月撤销,历时整整10年。

当年,一群风华正茂,有着艺术才华和青春梦想的青少年,听从组织号令,从四面八方汇聚到一起,组建了这支专业文艺团体。他们克服重重困难,努力钻研艺术,认真排练剧目,深入企业、农村、部队、机关进行文艺演出,取得了令人瞩目的艺术成就,成为那个年代全县舞台艺术的最高代表和艺术象征,在青州文化艺术史上留下了浓墨重彩的一笔。

48年弹指而过,但他们的艺术至今仍在传承,他们的故事至今仍在传颂,成为一代人抹不掉的美好记忆。“四十八载忆当年,鬓发如霜叙情缘。年少青春风雨路,茶余饭后作笑谈”。下面,就让我们跟随这些老文工团团员们的思绪,一起探寻他们的青春足迹……

▲《农奴戟》、《红梅迎春》剧本

▲《农奴戟》、《红梅迎春》剧本

一、北风那个吹

当演员是很辛苦的,特别是在那个年代,演出条件差,又没有取暖降温措施。冬天演夏天戏,夏天演冬天戏,那真是对演员意志的考验。那年演出京剧《红灯记》,我饰鸠山,演李玉和的演员和我一样,都偏瘦。服装组分别给我俩做了两件厚厚的棉坎。六月天,别说穿棉坎,就是光着脊梁也得淌汗。在台上聚光灯一烤,那真像是孙悟空掉进了炼丹炉,快成烧烤了。李玉和曾几次险些晕倒台上。我除了厚厚的棉坎外,还有一身黄呢军装,脚蹬长筒皮靴。光这一身行头就足以让人头晕了。道具组还给我配了一副老花镜(足有500度,没买到那样式的平光镜)戴上它根本看不见台面,走路像踩着棉花,浑身出虚汗。每次演出结束,脱下皮靴都能倒出半碗汗水。

“热”不是个滋味,“冷”就更难受了。有一年春节,文工团去4115部队慰问演出《江姐》。那是个施工部队,没有礼堂。舞台就设在山坡上。天那个冷啊,战士们穿着棉大衣、棉鞋还冻得时不时地集体跺脚取暖。首长要喝水,一掀杯盖儿连杯子带起来,结冰了。乐队的小号也成了吹火的擀面杖,早就冻严实了。

《绣红旗》一场戏,几位女演员穿着“的确凉”的单衣单褂,冻得浑身哆嗦,那真是“的确凉”啊。江姐的扮演者只穿一件旗袍,那时连双长筒袜都没有。当姐妹们唱到:“泪水随着线儿走”时,演员们个个泪流满面,是动了真情?还是……

《江姐》里有个兵痞,短衣短裤。扮演兵痞的演员冻得瑟瑟发抖,可还要按剧情掀起衣襟扇风凉快,扇的观众浑身起鸡皮疙瘩。

还有一年,同样是4115部队,同样是春节拥军。所不同的是那天天上下着鹅毛大雪,我们演出的剧目是舞剧《白毛女》片段。“北风那个吹,雪花那个飘”啊。

(文/赵铁)

二、重新授枪

《红梅迎春》去参加地区创作剧目会演的那段经历,让我永生难忘。排练一场接着一场,一遍接着一遍,紧张得让人喘不过气来。临岀发前两天是按小时计,一会儿紧急集合,一会儿挑一场单练,一会儿领导抽查各组筹备情况,就怕岀什么纰漏。岀发前两小时是按分秒算,早起装车,吃饭,再动员,上车,岀发。

到地委礼堂装台时,我负责的绳子、乐队谱架灯、变压器等还算顺利。装台妥当后,乐队抓紧时间对弦、练乐。就在打开单簧管盒子的那一刻,我突然懵了:盒是空的,单簧管呢?!出发时,我把装台用的所有绳子和乐队用的变压器、谱架灯重新检查一遍,装上车,回头提着单簧管盒子就上车出发了。早晨练功后,我顺手把单簧管放在床铺上,急着下楼吃饭,根本就没把它装进盒子里。

▲送团友上学(吴玉胜提供)

此时,偌大的舞台上紧张得一片寂静……

虽然没人埋怨我,我却有点头大如斗的感觉。在一个个补救方案迅速提岀与否定后,领队报告了地区行署。行署领导马上派岀一辆专送机要文件的两轮摩托车,载着我回益都取单簧管。那位司机真叫厉害,沙子路上跑到一百多公里,可我还是嫌他开得慢。临开演前十几分钟,我们终于赶到了地委礼堂。在大幕即将拉开的舞台上,团长赵洪涛当着全团上下的面,向我“重新授枪” !我也郑重地“重新受枪”……

作为一名演奏员,所持乐器就象战士手中的枪。在战斗即将打响时丢了枪是不可原谅的。

(文/王惠田)

三、把老乡当父母

那个年代,下乡演出没有现代化交通工具,只有几辆地板车和小推车。我们就是靠它们装上行李、道具、服装、布景等,走村串乡,四处奔波。为了少给老乡添麻烦,我们一般是采取“蹲点开花”的办法,就是住在一个地方,去周边的村庄演出,一个村庄演完后回到宿营地,第二天再去另一个村庄演出,直至把周边的村庄演个遍,再换另一个宿营地。这样,虽然给我们增添了困难,却减轻了老乡的负担。每晚演出结束后,我们都要赶回营地住宿,平原还好说,丘陵山区就难了,一天跑几十里的山路是家常便饭。农村演出没有正点,农民是看太阳落山才收工的,收工后做饭吃饭,等坐下看戏已是晚上八九点钟。一场大戏演完已近半夜了,老乡们回家睡觉,我们还要卸妆、卸台、装车、赶路,回到宿营地吃过晚饭,睡觉已是下半夜了。然而,艰苦的生活条件,繁重的体力劳动,并未让团友们退缩,更没有半句怨言。文工团的兄弟姐妹们团结互助,刻苦训练,努力演出,累是累了些,可大家心情舒畅。

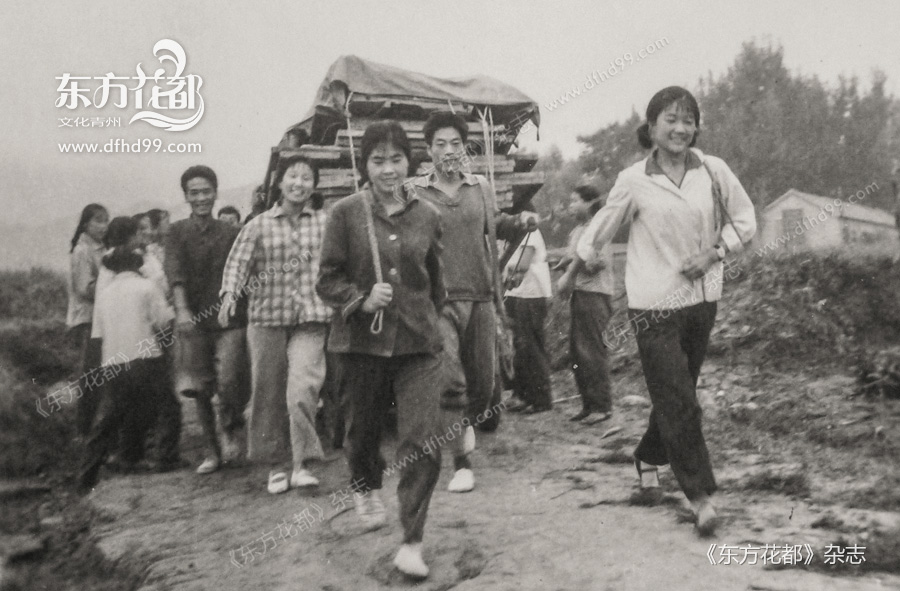

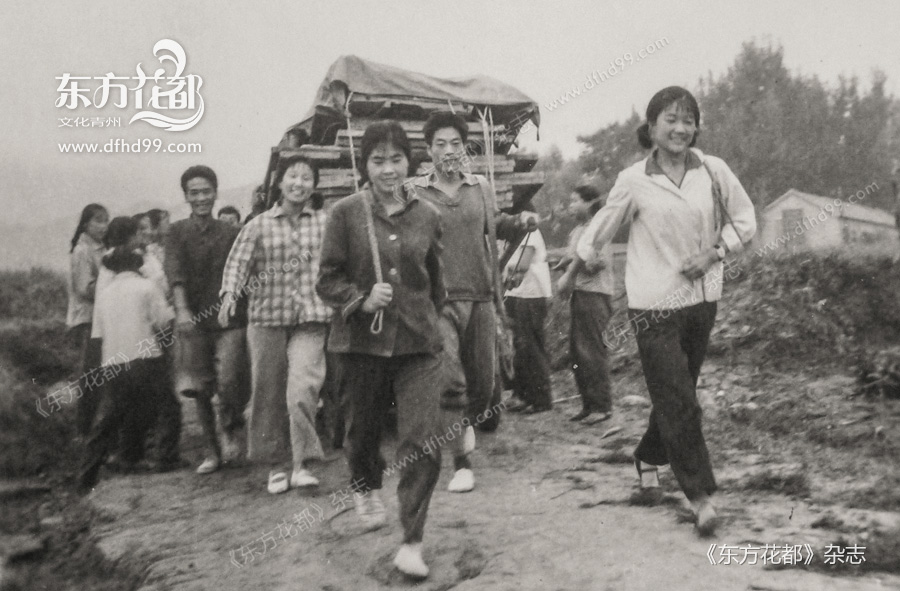

▲山区演出路上(王淑美提供)

百姓拿我们当亲人,我们把老乡当父母。记得一次下乡演出,有一位百岁老人听说剧团到来,十几里路整整走了一天。看完戏也不回去,就在露天台下睡。演员们怕老人着凉,就把他请到演员宿舍住,让这位老人高兴得不得了。我们在那里演了三个晚上,这位老人就在那里呆了三天。临走他说,这辈子能和演员住一屋,死也值了。

每次演完戏后,不论天多晚,总会有许多老乡久久不愿离去,恳请我们多演几场。直到如今,他(她)们那恳求的目光依然清晰地浮现在我的眼前,让人激动不已。

(文/康保英)

四、软栆怎么没有核

四十年前的农村,特别是山区,哪里像现在这样?户户有电灯,家家自来水。

那时候喝的是池水。啥叫池水?就是在村里最凹的地方挖一个大池子。有条件的四周用石头砌砌,没条件的就那么着了。有的村管这叫“湾”。下雨时任凭雨水夹带着杂草、粪便一起流到池中。雨停后,牛羊在池边饮水,鹅鸭在池中嬉戏,人们从池中挑水做饭,人畜共饮一池,这就叫池水。别看这池水脏,他可是全村的命根子。如果你感兴趣,现在到山里看看,兴许还能找到那些水池的踪迹。不过这些池水再不是供人饮用,而是养鱼、养鸭、养荷花,供人休闲娱乐了。

▲姐妹留念(张丽华提供)

那年文工团到五里公社大王堂村演出,晚饭是馒头咸菜加稀饭。稀饭喝到最后,一位女演员竟喝出两个黑球儿,用手一捻,碎了,旁边的同事都看出来了,那是羊粪蛋儿。领导怕女演员受刺激,赶紧说:“是软枣。”女演员有些好奇地问:“软枣怎么没有胡(核)呢?”

(文/赵铁)

五、演反派

在文工团里没人愿意演反派角色,一是那个年代观众喜欢正面英雄人物,反派人物让人唾弃;二是演正面人物在台上扮得靚丽,反派人物化妆丑陋,有失颜面;三是演反派角色不被看重,字幕排列、领导接见、剧终谢幕等场面上都被安排在不显眼的位置。不喜欢归不喜欢,领导分配了角色,也不能说熊话。行!演!我开始了我的反派篇。

文工团排演过三岀现代京剧,我在其中演了“一长”、“二三”:《红灯记》中的伍长,《沙家浜》中的刁小三,《红云岗》中的侯三。三个小反派各有特点,马虎不得。伍长凶残,为他的一声“带李玉和” , 我得提前喊嗓子;刁小三死皮赖脸,我演了,大街上小孩见我喊,刁小三来了,快跑哇;在农村,大嫂见了演侯三的我,抱孩子躲着走。女儿学校开家长会,孩子都不愿我岀面,嫌演反派的我给她丢人现眼。回青岛过年,母亲见我剃了光头,不太高兴,说:带个帽子吧,街坊邻居还以为你刚从“里边”放岀来呢!只有父亲理解我:唱戏嘛,这是职业!

▲组装流动舞台(夏柏龄提供)

人虽寒碜了,我却在舞台上开辟了更大的施展空间,戏路子更宽了。若剧里没适合我的老头戏,人们不齿的反派小角色,便成了我的拿手戏。

《洪湖赤卫队》和《江姐》两部大歌剧中,我演了两个截然不同的角色。《洪》剧中是男一号赤卫队长刘闯,英姿勃勃,年轻气盛,唱、念、做兼备,戏份重。我歌唱的优势得以淋漓发挥,注重内在又弥补了我做打方面的短处,只是演老头的基础过于厚实,让青春焕发的刘闯略显老成。刘闯是我十年文工团最露脸的正面角色,有重要场合时,我终于可以显山露水了。《江姐》中我的角色是个无名四川小乡丁,只在一场戏中岀现,上场时间也不过几分钟。戏份轻,角色小,更激发了我钻研人物的热情。巧妙风趣的川话对白、油头滑脑的讨酒作派、虚张声势又胆小如鼠的兵痞心态,我都逐一剖析。动作随内心而变,纵放由剧情而设,一个小乡丁让我演得活灵活现。观众随我的表演进入了剧情,同事们也投来赞许的目光,我从中享受了演小反派带来的愉悦和幸福。此角色的成功使我演反派的风格基本形成,演技也日趋成熟,为后来扮演不同类型的反派角色打下了基础。

(文/李达人)

六、我是剧团一电工

我进剧团后不仅唱歌、跳舞,还要学习管理灯光。现在想起来,那时的舞台电器也真够可怜:五只旧得不能再旧的聚光灯,一只像鞋盒子一样的配电盘,里面竖着十几只小刀闸片,还有一台幻灯式字幕机。我们也真够大胆的,就靠着这些设备,硬是把大型剧目《农奴戟》排了出来,演了出去,而且一发不可收拾地开始排演要求更严、标准更高的样板戏了。

经过一段时间的实践,我身兼数职的办法已经不适应文工团越来越专业化的要求了。灯光在演出中的作用越来越重要,我开始转为专职电工。

演员演得再优秀,没有灯光等舞台效果的配合,演出质量将大打折扣。当时,剧团的资金很紧张,只添置了几盏必须的灯具,买不起也买不到适合小剧团使用的配电箱。于是,我便产生了自己动手制作配电设备的想法。从此,只要出去学戏,同志们在台下观看,我便跑到舞台侧面去看人家的灯光控制设备,回来后就构思画图。我还单独跑到潍坊各剧团、省话剧团去请教。那时,我还不会画图,就跑到县新华书店去买《电工基础》、《电工原理》、《机械制图》等书籍,硬是一点点地把配电箱的结构、尺寸、原理图等一一画了出来,又画出了一个个零件图。在团长赵洪涛的指挥下,把乐队打击乐敲破的旧锣、铙钹等收集起来,拿到物资局去兑换紫铜棒。原料解决后,我便拿着原料及自己画的图纸跑到烟厂找熟人加工零件,仅触点一项就加工了近400件。

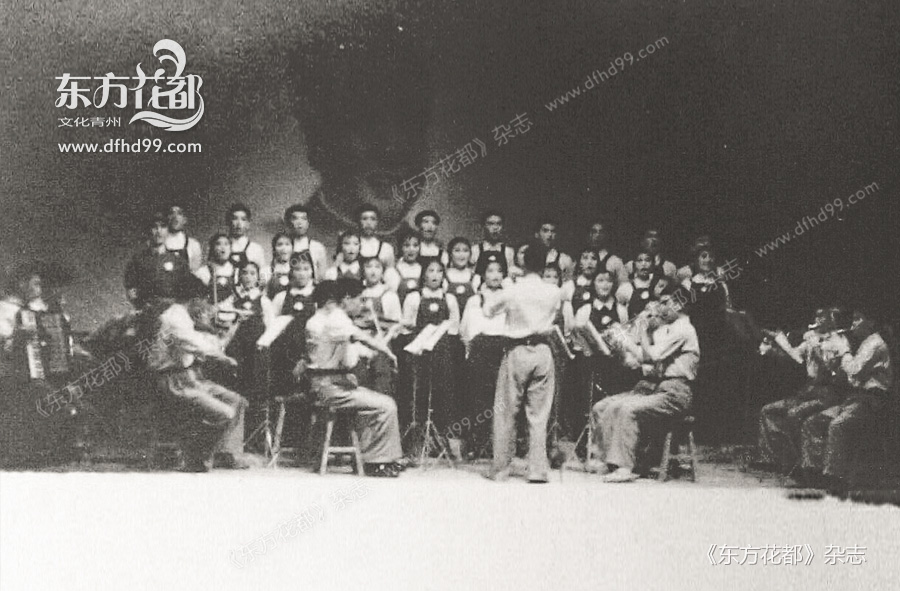

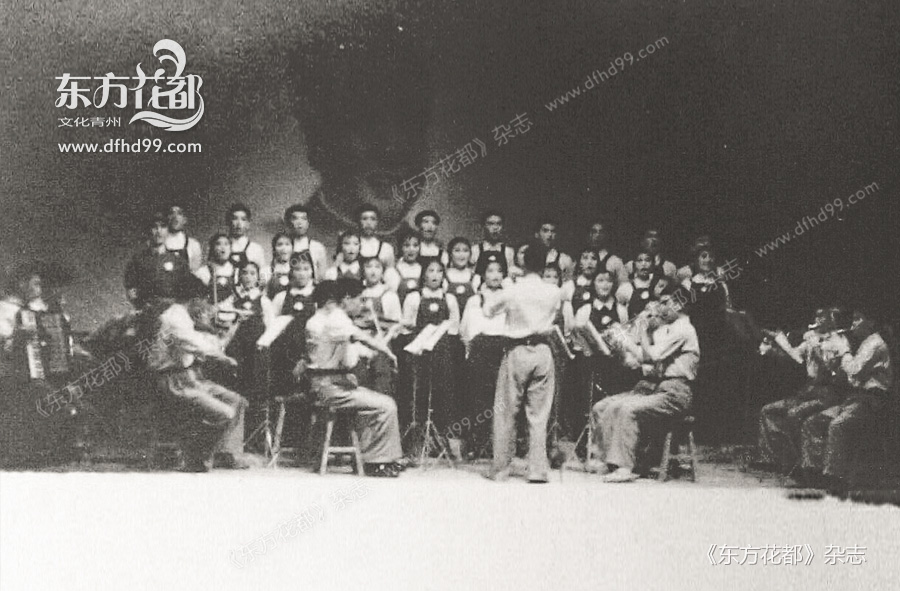

▲大合唱演出剧照(丁夫力提供)

在有了点成绩、做了点贡献之后,我在灯光设计和制作方面尝到了甜头,不断研究,不断突破。《红灯记》第一场的小火车,冒着滚滚浓烟呼啸而过;《海岛女民兵》中,周建群躺在“河坝”后面操作着几只海鸥在海天之间自由飞翔;《红云岗》中,随着“点着了炉中火,放出红光”的优美唱腔,由暗到明的炉火忽闪忽闪的;《红梅迎春》中梅花倒挂在冰崖下,配上鲜红的灯光造型;《沙家浜》中一队鬼子兵沿芦苇荡巡逻消失在蓝绿色的夜光中;还有下雨、雷电、下雪效果,等等……一桩桩,一件件,历历在目,抹也抹不去,擦也擦不掉,想起来就让人激动不已。

那年,团里举行赛诗会,团员们群情激昂,慷慨朗诵,很是感人。我以本职工作而自豪,苦中取乐,顺口溜出了我的杰作:“……我是剧团一电工,管着红灯和绿灯。红灯专照李玉和,绿灯专打鬼子兵……”时隔四十多年了,我的这首顺口溜仍在团友们之间顺口溜着,好不快乐。

(文/夏柏龄)

七、救场如救火

舞台剧不同于影视艺术,他从拉开大幕的那一刻起就必须一气呵成,错了不能改,忘了不能停。可错词儿忘词儿那是演出中的常事儿。怎么办?这就要看演员的功夫了。面对突如其来的差错,你能随机应变地补救过去,那才是硬功夫,俗话说:救场如救火嘛。

某京剧团演出《智取威虎山》正是大热天,幕间休息,打追光的师傅从天棚上下来凉快。光顾了说话忘了开幕。就听音乐突起,大幕拉开。这是威虎山一场戏,短暂的音乐中杨子荣上场亮相,追光就得打上。灯光师一听开幕了,拿了急地往上爬,刚爬到顶棚,不小心一脚踩空掉了下来。正好砸在舞台正中,当场摔晕。观众和演员都吓了一跳,这是怎么回事儿?这威虎厅里怎么掉下个人来?演员们正不知所措,扮演座山雕的演员急中生智说道:“哪儿来的溜子,给我拖下去。”八大金刚七手八脚把灯光师抬下舞台。

你别觉得一个不重要的角色无足轻重,他足可以给你搅乱一台戏。那年我团有个年轻群众演员,在《沙家浜》里演了个报信的,跑上台就一句话:“阿庆嫂,郭指导员来了。”可这位老兄从排练到演出就这一句话愣是没背过。台下说得好好的,一上台张口就来了一句:“阿庆嫂,鬼子来了。”

▲昌邑剧场演出《红梅迎春》留念(张丽华提供)

那年我们团演出《红梅迎春》,饰演反派桑明久的演员,上台一推门叫一声:“梁大夫。”可这桑明久也不知怎么搞得上台一推门竟叫了一声:“桑先生。”瞧瞧,自个儿叫自个儿。这怎么接戏呢?

还有一次我们团演出吕剧《娶女婿》。演爹的正在台上唱着,一段唱完儿子就要上场,即刻叫一声“爹”。可演儿子的光顾了说话忘了上场。台上一段唱完了,儿子还没出现,当“爹”的急了。开始满台转圈儿,怎么了?没词儿啦。催场的一看,拖过儿子一脚踹上台去,儿子上了台蒙头转向,一看,吆,一个老头在台上,就顺口叫了声:“大爷”。嘿,刚才还是“爹”一会儿成“大爷”啦!观众看的是稀里糊涂。这演“爹”的演员反应极快,接过词儿说:“好小子,还没过门儿就不认爹啦?”

(文/赵铁)

八、小小卫生箱

为了方便大家,团里配备了一个红十字卫生箱。管理这个小药箱的重任就由我来承担。除了有些治疗头疼脑热的常规药之外,我还买了一套针灸的针和书。空闲时,我会对照书上的图解在自己腿上胳膊上找些无关痛痒的穴位实践一下。但真要让我在别人身上实践,我还真没那个胆量,也没机会。

偏偏这天王瑞丰书记捂着腮帮子来找我了,一问,牙疼,找我针灸。我的天!你要是腿疼胳膊疼,我给你针一下还凑付,也好练练我的技术,可让我在你腮帮上下针,我不敢。王书记鼓励我:没事,大胆针,针坏了也不怪你。见他疼得历害,求针心切,我便看着书本找到穴位,硬着头皮下了针。结果,他说不疼了。是真的好了,还是他鼓励我呢? !可能是后者吧。哈哈!

某天,我的同班同学孟庆臣来找我,说后背上生了个疖子,疼!我看他的疖子鼓得好大, 周边发红,中间都有脓头了。正好药箱里有“一克度”拔毒膏,我给他敷上药,包扎好,嘱咐他第二天来换药。隔天,我揭开他背上纱布一看:天!黄黄的,流出好多脓。我又给他敷过几次药,他的疖子很快就好了。

平时,小药箱里更多的是一些治疗外伤的药品。团里的姑娘和小伙子们练功排戏时经常磕磕碰碰,劳动时也常有手脚擦伤挤伤的情况。这时,药箱中的红药水、紫药水、消炎粉、纱布、胶布等就能派上大用场。

我是小药箱的主人,虽不愿看到伙伴们受皮肉之苦,却喜欢受伤的同志有求于我。毎当有同志非常信任地来找我治这疗那,我都尽自己所能,热情服务。我甚至还用小镊子给人拔出扎在嗓子眼儿的鱼刺呢!

(文/闫军芳)

九、走进胡林谷

1973年春,我们从弥河公社的闫刘村开始,在益都山区巡回演出,一趟走了57天。最难忘的是胡林谷之行。

那是王坟公社大深山里的一个村子。东有黑崮子岭,西有轿顶山。乱石杂草里只有一条隐隐约约的羊肠小道。不是很细心的外乡人,根本就找不着路。

▲为农村军烈属演出(王淑美提供)

我们运输布景道具的交通工具是两个小推车和六辆地排车。要进胡林谷了,小推车一个轱辘,能插脚的地方它就能走,有推的,有拉的,吆二喝三地就上去了。地排车可是大型车辆了,到了这里就是“走投无路”。可是我们有句口号:“千难万难,难不倒文工团员!”

抬!

有使手掀的,有使肩扛的,有使头顶的,根本不需要路,六辆地排车晃悠晃悠地就进了村了。

胡林谷四周都是高山,这时候它就像一口烧开了的锅。

到了晚上,汽灯一点,锣鼓一敲,演员一唱……你能感觉得出,连那一向沉稳的大山都是兴奋的。演出结束了,有个90多岁的老大爷手提小马扎,站着不走。他跟我们说:“再有两年,我就100岁了。这是头一回看戏啊。俺爷俺娘都木(没)捞着看一回儿。”

俺就跟他聊天,结果又知道了胡林谷的故事。

当年,日本鬼子走到胡林谷下边的黄连村,光看见山,没看见路,就以为走到山底了,就没进来。后来,国民政府也是把黄连看成是最山里的庄,刘喆、冯毅之为首的中共益都县政府就住在胡林谷,一待5年,国民政府楞是不知道。

这时候我就明白了:

日寇没来过,国军没来过,文工团来了。

(文/刘金聚)

2018.06 NO2. 第二期(总第三十一期)

▲以上图片由青州市摄影家协会提供